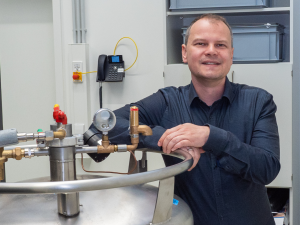

Für diese Episode war Prof. Dr. Lea Ann Dailey zu Besuch in Berlin und hat Bernd erklärt, welche Rolle Nanopartikel in der Pharmazeutischen Technologie spielen. Lea Ann ist Leiterin der Gruppe „Nanomedicine and pharmaceutical biophysics“ an der Universität Wien.

Anfangs erörtern Lea Ann und Bernd Themen der Pharmazeutischen Technologie, der Biopharmazie sowie Eigenschaften und Anwendungen klassischer Arzneiformen. Sie diskutieren dabei auch die Überlegungen, die bei der Auswahl einer passenden Arzneiform während der Entwicklung eines Medikaments eine Rolle spielen. Lea Ann betont, wie sowohl die Merkmale des Wirkstoffs als auch die Charakteristika der zugrunde liegenden Erkrankung, aber auch die individuelle Bereitschaft von Patienten ein Medikament einzunehmen, die Wahl der Arzneiform beeinflussen.

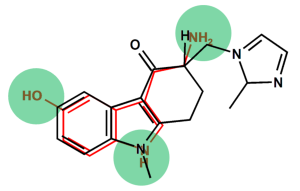

Lea Ann und ihre Forschungsgruppe konzentrieren sich auf die Formulierung und Charakterisierung von Nanopartikeln in Medikamenten zur inhalativen Behandlung verschiedener Atemwegserkrankungen. Da Kunststoffnanopartikel in der pharmazeutischen Technologie eine neuartige Art von Hilfsstoffen darstellen, ist es erforderlich, vor ihrer Verwendung in Medikamenten ihre Verträglichkeit in der Lunge zu überprüfen. Zu diesem Zweck haben die Wissenschaftler:innen in Lea Anns Team Verfahren entwickelt, um Nanopartikel detailliert zu analysieren.

Angesichts der steigenden Belastung von Lebensräumen durch die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik infolge des Zerfalls von Kunststoffen in der Umwelt, sind die toxikologischen Auswirkungen dieser Partikel noch unklar. Lea Ann erkannte frühzeitig, dass die von Ihrer Gruppe entwickelten Verfahren nicht nur auf Nanopartikel in der Pharmazie, sondern auch in der Umweltanalytik anwendbar wären. Daher liegt ein weiterer Schwerpunkt von Lea Anns Arbeitsgruppe darin, die Analysemethoden auch auf Plastikpartikel in der Umwelt auszudehnen.

Wirkstoffradio ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.