In der zweiten Episode über Analgetika diskutieren Hans-Dieter Höltje und Bernd Rupp Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide, die früher auch als „starke Analgetika“ bekannt waren.

Zu Beginn der Episode erklärt Hans-Dieter die Lebertoxizität von Paracetamol und wie sie entsteht.

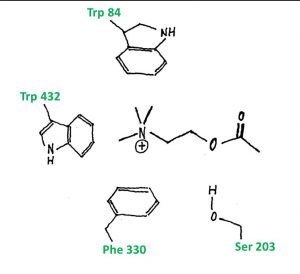

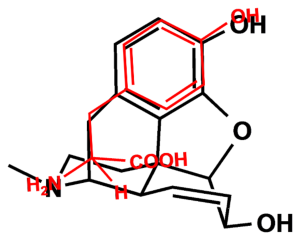

Anschließend beschreibt Hans-Dieter die wichtigsten strukturellen Elemente der Morphinstruktur und ihre räumliche Verbindung zueinander. Nach der Entdeckung der Enkephaline als endogene Opioide konnten die strukturellen Segmente identifiziert werden, die für die Wirkung entscheidend sind.

Nach der Darstellung von Morphin und seinen Derivaten wie Heroin, Codein und Oxycodon gehen Hans-Dieter und Bernd auch auf Analgetika der Morphinane und Benzomorphane ein, sowie auf vollsynthetische Vertreter wie Pethidin und Methadon. Sie diskutieren, wie diese Substanzen auch ohne die strukturelle Rigidisierung von Morphin ihre Wirkung an den Opioidrezeptoren entfalten können.

Abschließend besprechen Hans-Dieter und Bernd die Wirkungsmechanismen von Ziconotid und Flupirtin, die sich grundlegend von den klassischen Opioid-Analgetika unterscheiden.

Wirkstoffradio ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.